vivo平板:想要成為生態的“起跳板”?互聯網+

自平板誕生以來,就飽受人們的爭議,有人把它當作“泡面蓋子”,有人則認為平板電腦是“生產力工具”,這也導致平板的處境非常尷尬,總是會偏離人們的預設軌道。

自平板誕生以來,就飽受人們的爭議,有人把它當作“泡面蓋子”,有人則認為平板電腦是“生產力工具”,這也導致平板的處境非常尷尬,總是會偏離人們的預設軌道。

2010年第一代ipad誕生后,迅速倍增的市場吸引了不少安卓廠商一擁而上,推出相關平板產品與蘋果競爭。

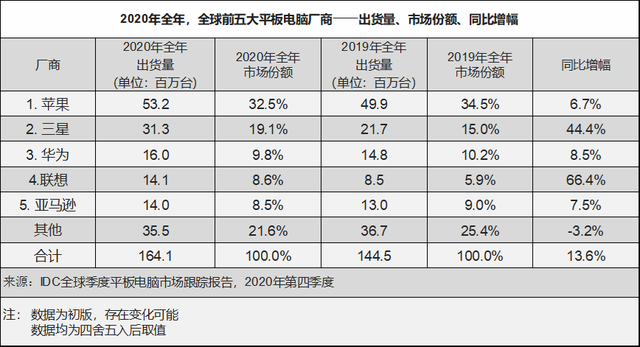

但是整個平板電腦市場的狂熱并沒有持續幾年便迅速消退,安卓廠商在競爭中也迅速走向式微敗下陣來。在這幾年時間里,仍在堅持做平板的只剩下三星、華為、小米、聯想等玩家。

一場疫情,讓平板找到了繼續存在的理由。

誰也沒有料到的是,2020年疫情的出現又帶來了轉機,遠程教育、遠程辦公等領域催化發展,市場的動蕩為平板電腦打開了新的需求缺口,也讓眾多手機廠商紛紛再次入局。

比如停更平板電腦多年的小米,終于確認推出小米平板5,重啟平板電腦發展計劃;據外媒報道,諾基亞的接管公司HMD Global正在計劃以Nokia品牌打造平板電腦,目前已經獲得了來自海外電子產品認證機構的認證;就連vivo也不再“矜持”。據騰訊一線報道,vivo已經確認進軍平板電腦市場,首款產品將在今年第四季度亮相。

據天眼查專業版APP顯示,在去年,vivo就申請注冊了iQOO Pad、VIVO BOOK等多個商標。

在最近,一款型號為BW-B1的vivo平板設備出現在了德國萊茵T V Rheinland認證網站上。網站信息顯示,該設備搭載8040mAh電池容量 ,并未采用開孔屏幕設計,背面則搭載雙攝影鏡頭相機。

其他手機公司畢竟都有過做平板的經驗,那么作為一家相對來說“比較純粹的手機公司”,vivo選擇做平板的目的何在?手機業務與平板業務之間又會產生怎樣的化學反應?

到底什么是平板?

平板本質上是PC互聯網向移動互聯網過渡所導致的矛盾割裂的產物。

毫無疑問,我們已經到了移動互聯網時代,但是我們仍然無法舍棄PC所帶來的工作效率的提升,PC無法阻止手機的崛起趨勢,手機也無法完全替代PC的存在,這就是目前的現狀。

因此,手機會在不完全拋棄便攜性的基礎上,把大屏幕做的越來越大。而PC則是在大屏、性能的核心因素上,做出輕薄本等兼顧便攜性的產品,以適應時代需要。

本質上來說,PC產品與移動產品之間存在著移動、便攜性與性能不能兩全的二元悖論。因此,兩者都有存在的必要性。

如果不顧二元悖論的存在,那么設計出來的就是平板這么令人尷尬的產品。

平板就是在二元悖論下折中的產物,處于尷尬的中間位置,兩頭不討好,兩頭不占優勢,有時被當作“泡面蓋子”,有時又被稱為“生產力工具”。由于市場的捉摸不定,也讓眾多手機廠商玩家犯起了嘀咕,生怕造出來的平板砸在自己手里,也不敢輕易下手。

如果做平板且做好的,必然至少符合以下兩個條件中的一個:一個是智能硬件生態鏈支撐,另一個就是讓平板找到自己核心需求。

首先像平板市場的兩大玩家蘋果、華為,實際上都是在生態鏈的高度支撐下,才堅持做下去的。

蘋果的生態封閉完善,其中平板產品線豐富,也占據著重要位置,可以靠平板帶動其他的產品線發展,通過獨立的iPad OS和配置,塑造不同場景下的用戶心智,大多數蘋果用戶停留在iOS陣營或許也是因為蘋果的生態組成的圍墻。

華為對于自身的平板產品也非常重視,為其設計了很多貼心功能。比如多屏協同,可以將手機顯示界面直接映射到平板電腦端,同時支持拖拽功能,比如你可以直接將手機里的照片拖拽到平板電腦,增加平板與生態的互通性。

其次,讓平板找到自己的核心需求也很好理解。

以手機和PC為例,PC在辦公需求領域的地位是難以撼動的,只要辦公人們首先想到的是PC;而手機的核心需求則是通訊與短信,同樣無可取代。平板此前并沒有什么核心需求,不過這一現狀正在改變,比如平板作為智能教育硬件的需求。

盡管此前平板市場銷量連年下滑,但是智能教育硬件卻正在成長為一片新的藍海,在智能教育硬件賽道,早教機、打印機、學習燈、智能學習音箱、智能學習機(平板)被大小公司和創業團隊擠得滿滿的。

而《2021中國教育智能硬件趨勢洞察報告》表明,在擁有智能硬件的家庭中,63%的學生有學生平板(家教機),學生平板可以說是用戶滲透率和使用率最高的教育智能硬件。

疫情則進一步讓人們洞見了平板的未來,發現它在遠程教育、遠程辦公等方面的需求缺口。

理解了平板這一產品再看vivo做平板這件事,從其舉措分析vivo的意圖,平板可能承載著vivo兩個方向的期待:第一,或許想要發力生態;第二,可能是希望平板成為出海業務的助力。

生態的“起跳板”?

想必大多數人都很難把vivo和生態聯系到一起,實際上,在2018年,vivo曾對外發布了vivo公司物聯網戰略,并推出vivo的IoT產品:Jovi物聯。雖然在近兩年也發布了智能手表、智能耳機等產品,但是在市場上似乎并沒有濺起什么水花。

所謂Jovi,就是vivo的語音助手,類似于小愛同學,低調的vivo語音助手很少聽到有什么大動作,而據天眼查專業版APP顯示,就在今年6月,vivo注冊了“小V助手”、“小V同學”的商標,除了平板外,不排除vivo在AIOT生態上有更大動作的可能。

如果從發力生態的角度來看的話,vivo這次很可能把平板當作了生態的“起跳板”。如果真的是這樣,那么這難免有些本末倒置。按行業發展規律來看,生態其實是平板的起跳板。

比如蘋果,是在擁有了較為完善的生態之后才做的平板,華為發力生態可能稍晚,但對于平板的功能以及與生態的鏈接做了很多增強,比如多屏協同、單一應用的平行視界等生態玩法。因此,先做生態,后有平板,才是正確順序。

而且平板對于生態的緊密程度、互聯互通程度要求也更高,如果缺乏堅固的生態底座也很難做成。

再比如小米,雖然是一個典型的生態鏈企業,但是生態鏈之間的連接并不深,對于平板的支持力度也不夠,平板與生態之間缺乏統籌。

小米此前推出了四代 Android 平板,但是小米平板上的 MIUI 并沒有為平板形態做多少優化,看起來就像直接移植的手機 MIUI,并沒有發揮小米生態優勢與平板自身優勢,小米平板銷量、口碑連續下滑,似乎也是一個例證。

而vivo做生態的話可能會更加艱難,需要改變的或許是企業基因層面的東西。

可以看到,手機廠商在生態層面各有各的戰略布局,華為提出了“1+8+n”的智慧全場景戰略;小米在AIoT上提出了“1+4+X”的生態戰略;OPPO在生態方面布局雖然較慢,但也更加激進,在去年已經補上了智能電視的缺口,還把IoT部門拆分、自負盈虧;相對來說,vivo更像一個“純粹的手機公司”。

如今的vivo的“雞蛋”主要還是放在“手機籃子”里,其他的智能硬件除了智能手表、智能耳機和一些手機周邊外很難看到什么新品。

這或許與vivo“固執”、“我行我素”的企業風格有關,vivo高級副總裁倪旭東曾在采訪中表示,vivo習慣“低頭做自己的事情”。

vivo對自己的發展路徑相對堅持。曾經,眾多手機品牌選擇采用運營商渠道,vivo仍然堅持自己鋪設;后來,因小米線上渠道走紅,vivo仍然堅持線下渠道。這也給vivo帶來過苦頭,在2012年,2G功能機向3G智能機切換期,vivo一度因為庫存危機瀕臨破產。

在產品開發上,vivo或許遵循的是焦點法則:將80%的精力投入到20%的事情上,通過這20%的事情為企業帶來80%的價值。

因此,vivo可能更傾向于把大部分的精力專注于手機之上,投入更多的時間、精力和資源去思考和布局。相比其他廠商,也幾乎很少看到vivo智能硬件的誕生。即便是手機品牌也很少,除了vivo主品牌外,近幾年只有一個新發布的IQOO。

不跟風、不隨波逐流、始終保持自己的節奏、過于聚焦的做法可以說是vivo的優勢,但或許并不利于vivo的生態建設,容易陷入閉門造車。

畢竟若想在AIoT生態領域獲得成就,必須擴充資源,打造更多產品線、進軍更多產品類別、構建AIoT生態的過程都迫切需要vivo做出改變、迎接變化。

平板或成出海“第二曲線”?

在出海方面,據GSMArena報道,vivo也曾在歐洲低調注冊了vivo Pad商標,該名稱已經出現在了歐盟知識產權局,這意味著vivo有望帶著平板電腦一起出海.

或許vivo也希望平板成為手機之外的另一個增長點,但是平板能否成為vivo出海的助力仍是一個未知數。

vivo對于海外市場可以說是圖謀已久,從2014年就開始全面進軍海外市場。但是如果看vivo手機的出海情況,其出海進程似乎不太順利,vivo像是被困在了自己的國內成功路徑里了。

vivo在國內“高價低配”的負面印象始終停留在消費者記憶里,因為其中的利潤很多被投入到了瘋狂營銷之中,鋪天蓋地的廣告以及流量明星的代言也確實給人留下了深刻的印象。

這雖然與“高端”相去甚遠,但在早期野蠻生長的中國手機市場為vivo爭取到了一片空間,本質上屬于一種“深度營銷”模式。

深度營銷強調集中資源局部突破,之后連點成線滾動發展,不斷擴大競爭優勢。按藍契斯特法則:當你是對方1.8倍競爭優勢的時候,你的成功概率、獲勝概率是最大的,隨著優勢擴大,競爭壓力和競爭損失也會逐漸變小。

深度營銷的核心強調渠道共贏以及終端運作,其中的難點在于組織的系統協同以及團隊的高效執行,這或許也是vivo出海失利的原因。

印度是vivo重點發力的海外市場之一,在剛進入印度時,vivo同樣復制了在中國市場的打法,實施大規模燒錢擴張。雖然市場份額快速提升,但由于市場差異,簡單復制的做法為vivo的未來發展埋下了隱患。

結果沒幾年,vivo在印度市場的無差別擴張就無法再持續下去,vivo不得不對原有的銷售渠道進行調整,削減了專賣店和零售店的數量,還削減了交易利潤率。

據報道,vivo當時削減銷售利潤的舉動,在印度零售商當中引發了不滿,有大量零售店停止銷售兩家公司的產品。在2018財年,vivo在印度的凈虧損額從2017財年的11.396億盧比(約合1.09億元人民幣)擴大到了12.045億盧比(約合1.14億元人民幣),同比增加5.7%。

為什么會出現這樣的結果?雖然vivo在印度投入了大量資源,但是vivo對于印度本土國情并不了解,可能難以實現渠道的緊密協同以及終端的有效運作,最終一套狂轟濫炸下來并沒有撬動印度市場。

一葉知秋,目前從全球視角來看,vivo似乎也并無多大變化,如今vivo在最近火熱的歐洲杯上成為了頂級官方贊助商之一,深度營銷依然是主要打法。

但是據Strategy Analytics發布的2021年第一季度全球智能手機出貨量顯示,前五名依次為三星、蘋果、小米、OPPO、vivo。如果不是華為受芯片供給影響導致其手機市場份額持續下跌,vivo有可能會被歸為“others”一類。

而且vivo本身似乎也缺乏足夠的“狼性”,更適合“守江山”而不是“打江山”。

這或許可以從企業領導人的性格看出些端倪。智能手機市場的競爭有多激烈眾人皆知,而低調的沈煒在接受采訪時曾表示,他從來都沒覺得有對手,因為vivo太小了,所有其它企業都是vivo學習的榜樣。

總的來說,vivo出海所面臨的問題或許需要對企業進行更深層次的考量,而平板也許只是治標不治本的做法。當vivo最拿手的手機出海都不太順利時,“零基礎”的平板能為vivo的出海征程貢獻多大助力可想而知,想要攻占全球的平板市場更是難上加難。

做平板可能既涉及到vivo未來的生態打造、又關聯vivo的出海業務,根據乘數原理,如果平板能夠做好,必然會為vivo帶來倍增優勢,如果平板失敗的話,也有可能放大vivo的劣勢,帶來連鎖反應。

最后的結果是難以預測的。當然,我們也期待未來vivo能夠在平板領域大放異彩。

科技自媒體志剛,訂閱號:互聯網江湖。微信:13124791216,轉載保留作者版權信息,違者必究。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。